【何ぞやシリーズ第14回】「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」って何ぞや?

【何ぞやシリーズ第14回】「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」って何ぞや?

私たちは、元気な時も病気の時も亡くなる時も、憲法に基づき自分の意思が尊重されます。

人生が幕を閉じる時にもその意思が尊重されるには、まず自分の意思を決定し、伝え、理解してもらわなければなりません。

それを助ける意思決定支援の取り組みの中で最近よく耳にする「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」って何ぞや?

人生が幕を閉じる時にもその意思が尊重されるには、まず自分の意思を決定し、伝え、理解してもらわなければなりません。

それを助ける意思決定支援の取り組みの中で最近よく耳にする「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」って何ぞや?

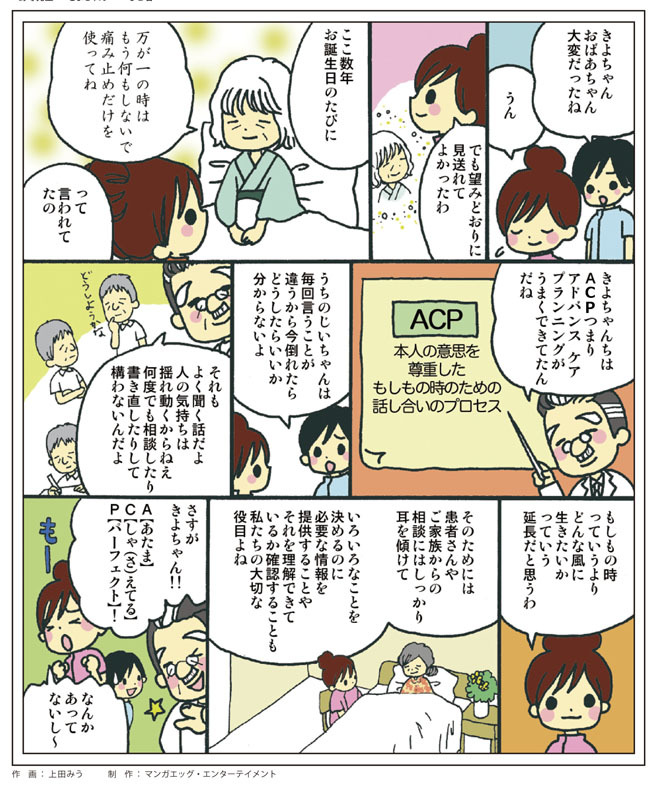

一人ではできないACP

ACP( Advance Care Planning )の定義を調べてみたら、「意思決定能力低下に備えての対応プロセス全体」とか「患者の価値を確認し、個々の治療の選択だけでなく、全体的な目標を明確にさせることを目標にしたケアの取り組み全体」っていうことなんだけど、いわゆる事前指示書を患者側に書いておいてもらうこととは違うの?

意思をくみとり希望をつなぐ

僕ら医療スタッフも、意思決定支援チームの一員として多職種との連携が必要だ。

今まで命を延ばすための連携は経験を重ねてきているけれど、希望をつなぐ連携というのはほとんど経験がない。

それを自覚した上で、意思決定支援の意味や使命を受け止めたいもんだね。僕らの説得にならないよう、十分気をつけないと。

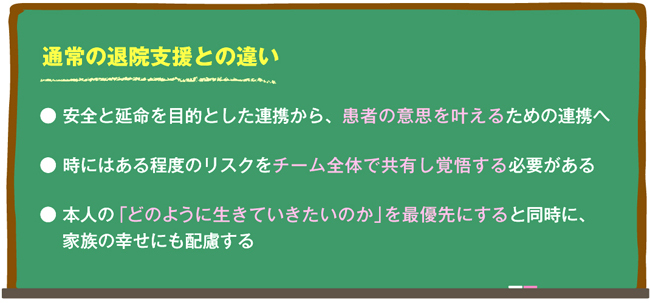

通常の退院支援とは、重なる部分も多いけど、違うところも知っておこう。

それに、退院先が特養だったら、医療従事者ではない特養のスタッフに不安を抱かせないことも、希望をつなぐ連携には必要な要素だよ。

ちょっと野球に例えてみよう。

先発ピッチャ―(病院)が、ボール(患者とその希望)をリリーフピッチャー(特養)に渡した後、ベンチには戻らずレフトの守備につくとしよう。

もし、リリーフピッチャーが打たれたときは、いつでも先発ピッチャーがマウンドに登れるので、リリーフピッチャーも安心して投げられる(患者の希望が施設での看取りであれば、最大限施設看取りを努力する)、というわけさ。

今まで命を延ばすための連携は経験を重ねてきているけれど、希望をつなぐ連携というのはほとんど経験がない。

それを自覚した上で、意思決定支援の意味や使命を受け止めたいもんだね。僕らの説得にならないよう、十分気をつけないと。

通常の退院支援とは、重なる部分も多いけど、違うところも知っておこう。

それに、退院先が特養だったら、医療従事者ではない特養のスタッフに不安を抱かせないことも、希望をつなぐ連携には必要な要素だよ。

ちょっと野球に例えてみよう。

先発ピッチャ―(病院)が、ボール(患者とその希望)をリリーフピッチャー(特養)に渡した後、ベンチには戻らずレフトの守備につくとしよう。

もし、リリーフピッチャーが打たれたときは、いつでも先発ピッチャーがマウンドに登れるので、リリーフピッチャーも安心して投げられる(患者の希望が施設での看取りであれば、最大限施設看取りを努力する)、というわけさ。

な〜るほど。先生に座布団1枚!

■監修・資料提供

みその生活支援クリニック院長/亀田総合病院

地域医療支援部顧問/前北里大学病院トータルサポートセンター長 小野沢滋

地域医療支援部顧問/前北里大学病院トータルサポートセンター長 小野沢滋

■参考

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センターホームページ

URL:http://www.ncgg.go.jp/

亀田グループ医療ポータルサイト「もしバナのすすめ(アドバンス・ケア・プランニングって何ですか?)」

URL:http://www.kameda.com/patient/topic/acp/index.html

\ シェア /