その食形態は対象者の口に合っていますか?

第2回嚥下調整食設定は難しい

投稿日:2021.12.06

第2回 嚥下調整食の設定は難しい

嚥下調整食は、対象患者の食べる機能にぴったり対応させないといけません。しかし実際には食材や調理法で物性は大きく変化するため、作り手がそれを把握し安定した物性を提供すること、さらに個々の嗜好(食思)も考慮して対応することが求められるため、大変難しいといえます。

摂食嚥下リハビリテーションに関わるスタッフでも、一度や二度のアセスメントで得られた結果を根拠として嚥下調整食の設定を行いがちです。しかし、アセスメント時に使用したメニューは変わり、さらにそれを食べた対象患者の体調(食べ方)は常に一定とは限りません。

妥当性の高いアセスメントを行うためには、対象患者の日々繰り返される食行動を何度も観察し、食物の物性や対象患者の食べる機能は変わりうるという視点をもって慎重に臨む必要があります。私自身の体験でも、対象患者の食べる機能が日や時間によって驚くほど変化し、設定した嚥下調整食レベルが不適切になることがあります。

摂食嚥下リハビリテーションに関わるスタッフでも、一度や二度のアセスメントで得られた結果を根拠として嚥下調整食の設定を行いがちです。しかし、アセスメント時に使用したメニューは変わり、さらにそれを食べた対象患者の体調(食べ方)は常に一定とは限りません。

妥当性の高いアセスメントを行うためには、対象患者の日々繰り返される食行動を何度も観察し、食物の物性や対象患者の食べる機能は変わりうるという視点をもって慎重に臨む必要があります。私自身の体験でも、対象患者の食べる機能が日や時間によって驚くほど変化し、設定した嚥下調整食レベルが不適切になることがあります。

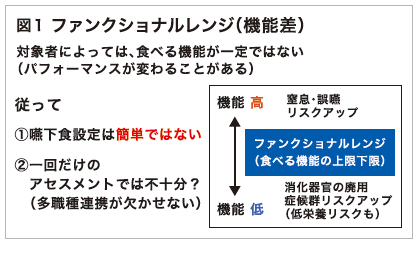

嚥下調整食の設定(アセスメント)とファンクショナルレンジ

対象患者の食べる機能の変動を、私はファンクショナルレンジ(図1)と命名しました。嚥下調整食がこの上限を超えて対象患者に提供されると誤嚥や窒息を招く可能性が高まり、下限以下の嚥下調整食を続けると口腔や咽頭、全身への廃用症候群を招きかねません。

嚥下調整食の設定は、多職種が連携し、数学的な根拠で支援法を導く演繹法と、実際の食べ方に柔軟に対応させ対象患者の支援方法をとらえる帰納法を組み合わせることが必要です。

演繹法:情報収集・観察・検査により得られた所見をもとに支援を実施する

①問題の原因を同定、②問題解決のための支援法を根拠に基づき立案、③支援を実施

帰納法:支援を実施しながら対象者に合わせる

①結果の妥当性をみる、②結果をもとに適宜、演繹的な見直しを図る、③支援をアップデートする

①問題の原因を同定、②問題解決のための支援法を根拠に基づき立案、③支援を実施

帰納法:支援を実施しながら対象者に合わせる

①結果の妥当性をみる、②結果をもとに適宜、演繹的な見直しを図る、③支援をアップデートする

それを踏まえた、食べる機能のアセスメントのポイント例を示します。

・食べる機能や日頃の食活動を丁寧に観察し経過を追う

・全身の機能や健康状態と照らしながら対象患者の状態を把握する

①食塊形成能、②集積維持能、③嚥下や咳などの反射、呼吸のパターンや嚥下パターン、大脳や大脳基底核による微調整、④食塊を口から咽頭、食道へと駆出する力(嚥下圧)、⑤嚥下後の口腔や咽頭クリアランス能、⑥気道通過など

さらに嚥下スクリーニング検査、適宜嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査などを行い、多角的所見をもとに考察を重ね、適切な嚥下調整食を設定します。またこれらの経過を追い続けることや、必要なら速やかに設定を見直すことが重要です。

・食べる機能や日頃の食活動を丁寧に観察し経過を追う

・全身の機能や健康状態と照らしながら対象患者の状態を把握する

①食塊形成能、②集積維持能、③嚥下や咳などの反射、呼吸のパターンや嚥下パターン、大脳や大脳基底核による微調整、④食塊を口から咽頭、食道へと駆出する力(嚥下圧)、⑤嚥下後の口腔や咽頭クリアランス能、⑥気道通過など

さらに嚥下スクリーニング検査、適宜嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査などを行い、多角的所見をもとに考察を重ね、適切な嚥下調整食を設定します。またこれらの経過を追い続けることや、必要なら速やかに設定を見直すことが重要です。

嚥下調整食を対象患者の口に合わせる手元調整が有効

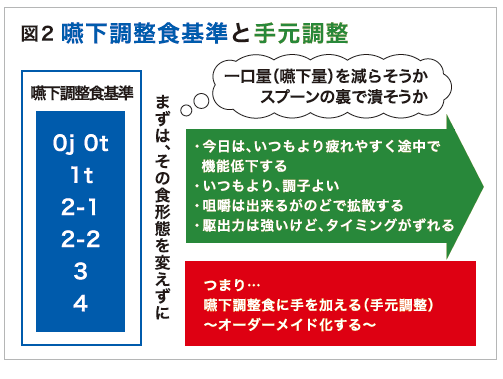

手元調整とは、対象患者に提供された食事を、本人や食事介助者が手元で調整することで、その時の食べる機能に柔軟にあわせる方法です(図2)。手元調整食には、一口量の増減、スプーンの背中を利用してつぶす、適量のあんかけを施す、食物を食べやすいように切れ込みを入れる、副食に適宜おかゆなどを加えて飲み込みやすくする、などの方法があります。

一口量と食べる機能の関係をプリンで見てみましょう。薄くて平らなスライス状のプリンは少量なので「丸飲み」できますが、同じプリンでも厚みがあると一度「おしつぶし」が必要です。さらに大きな塊の量に対しては「咀嚼」、と異なる機能が必要になります。手元調整で個々の対象患者へのその日、その時の嚥下機能に合った対応をしていきましょう。

一口量と食べる機能の関係をプリンで見てみましょう。薄くて平らなスライス状のプリンは少量なので「丸飲み」できますが、同じプリンでも厚みがあると一度「おしつぶし」が必要です。さらに大きな塊の量に対しては「咀嚼」、と異なる機能が必要になります。手元調整で個々の対象患者へのその日、その時の嚥下機能に合った対応をしていきましょう。

※フードスタディの詳細は、メディライブにてwebセミナー配信中

\ シェア /