廣町佐智子先生の看護研究の進め方第14回

廣町佐智子先生の看護研究の進め方⑭ データの収集:実験法1

投稿日:2012.08.16

因果関係の仮説(「AによってBが起こるのではないか」)を検証するために、条件を厳密に定めて行われる研究法です。結果がはっきり出るので、研究初心者でもなじみやすい研究方法です。

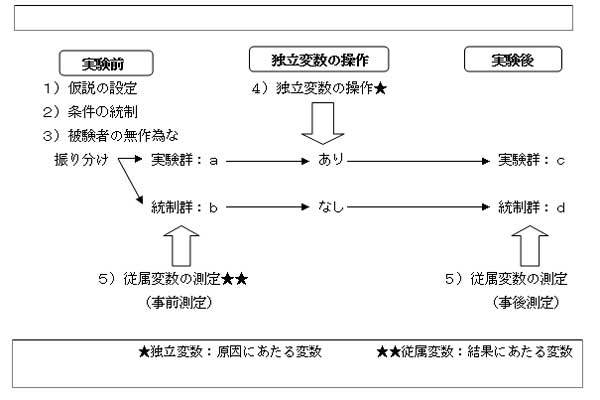

Ⅰ.実験法の基本構造

実験法には、特殊な言葉が使われています。ここでは実験法の基本構造を学びながら、その言葉についても学習を深めましょう。

ここでは、図中の1)~5)に沿って話を進めます。

1)仮説の設定

実験には、はじめに明らかにしたい「因果関係の仮説(「AによってBが起こるのではないか」」が必要です。

ここでは例として、「意識下手術を行う患者に腹式呼吸を行うと、皮膚音が上昇するのではないか」という仮設を立てたとします。

この仮説のうち、因果関係の「原因」にあたる腹式呼吸を独立変数、「結果」にあたる皮膚温を従属変数と呼びます。

ここでは例として、「意識下手術を行う患者に腹式呼吸を行うと、皮膚音が上昇するのではないか」という仮設を立てたとします。

この仮説のうち、因果関係の「原因」にあたる腹式呼吸を独立変数、「結果」にあたる皮膚温を従属変数と呼びます。

2)条件の統制(コントロール)

この研究では、独立変数である深呼吸と従属変数である皮膚温との関係をみます。

そのため、深呼吸以外に体温に影響を及ぼすおそれのあるものをできるだけ除外します。

この場合、「循環器の持病をもっていること」や、「高齢すぎること」、「炎症疾患にかかっていること」などは、皮膚温度に影響するため、被験者に含めないことにします。

これを「条件の統制(コントロール)」と言います。

そのため、深呼吸以外に体温に影響を及ぼすおそれのあるものをできるだけ除外します。

この場合、「循環器の持病をもっていること」や、「高齢すぎること」、「炎症疾患にかかっていること」などは、皮膚温度に影響するため、被験者に含めないことにします。

これを「条件の統制(コントロール)」と言います。

3)被験者の無作為(ランダム)な振り分け

ランダムに実験群・統制群に振り分けます(乱数表やサイコロを用いる)。

4)独立変数の操作

独立変数(この場合、腹式呼吸)の操作は実験群全員に対して完全に同じ内容になります。

そこで、「腹式呼吸の指導方法や開始時期、術中の声かけ」などについて計画し、実施します。なお、統制群には独立変数の操作は行いません。

そこで、「腹式呼吸の指導方法や開始時期、術中の声かけ」などについて計画し、実施します。なお、統制群には独立変数の操作は行いません。

5)独立変数の操作前・後における,従属変数の測定と比較

測定は実験群・統制群とも原則として「実験前」と「実験後」の2回行います。

6)測定結果の仮説との照合

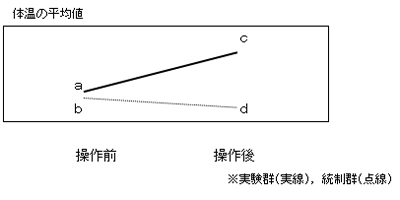

上記は、体温の測定結果を図に示したものです。実線が実験群、点線が統制群です。

仮説を支持するのに必要なのは、

「実験前の体温には両群に差がない。」

「実験後の体温は、実験群の方が高くなった。」

の両方を満たした場合になります。 次回は、実験法の利点と弱点、実際の準備について整理していきます。

仮説を支持するのに必要なのは、

「実験前の体温には両群に差がない。」

「実験後の体温は、実験群の方が高くなった。」

の両方を満たした場合になります。 次回は、実験法の利点と弱点、実際の準備について整理していきます。

◆看護研究の進め方◆

これであなたも即戦力!現場で役立つお役立ちコラム!

ケースレポートの書き方一覧

\ シェア /