看護研究の進め方

廣町佐智子先生の看護研究の進め方⑳ データの分析:質的分析1

投稿日:2012.10.10

編集日:2023.03.03

Ⅰ.質的分析の特徴

質的分析とは、話し言葉や書き言葉、絵や写真、映画やビデオ、音楽など数量によって客観的に評価することが難しいデータ(質的データ)を分析することです。

分析を行うのは統計ソフトではなく、研究者自身の主観であることも特徴です。

分析を行うのは統計ソフトではなく、研究者自身の主観であることも特徴です。

Ⅱ.質的分析の対象

質的分析は、統計ソフトを使わないという手軽さから、現在、ちょっとしたブームになっています。

しかし、質的分析は手間ひまがかかるので、質問紙調査などで対応できるのなら、わざわざ質的分析の対象にする必要はないでしょう。

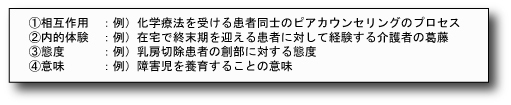

質的分析が本当に必要なのは、「相互作用」、「内的体験」、「態度」、「意味付け」など、主観性の高いデータです。

以下に研究例を示しました。

★看護領域で質的研究の対象となる現象と架空の研究例★

しかし、質的分析は手間ひまがかかるので、質問紙調査などで対応できるのなら、わざわざ質的分析の対象にする必要はないでしょう。

質的分析が本当に必要なのは、「相互作用」、「内的体験」、「態度」、「意味付け」など、主観性の高いデータです。

以下に研究例を示しました。

★看護領域で質的研究の対象となる現象と架空の研究例★

Ⅱ.質的分析を構成する共通要素

質的分析には色々な技法がありますが、ここではそれらに共通した要素を説明します。

質的分析では、明らかにしようとしている概念が最初ははっきりしていないのが特徴です。

「よく分からないけれど、どうなっているのか調べたい」というのが最初の動機です。

第5回「研究計画作成①」で示した「探索的研究」というのがまさにこうした動機にもとづく研究なのです。

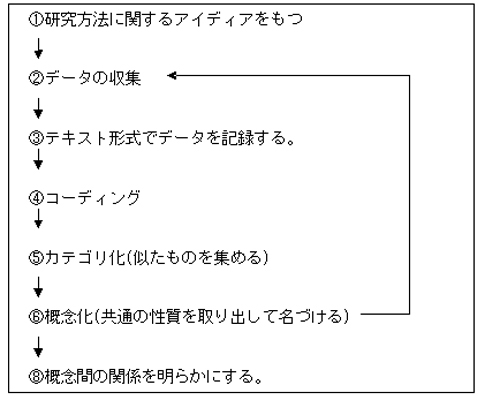

質的分析では、上の図に示したとおり、最初は調べたい内容にあたると考えられるものをできるだけ収集します。

次に、意味の似ているもののまとまりをつくり、そのまとまりをさらにまとめて抽象化していきます。

そのプロセスで、情報収集が足りないと感じれば、また追加の情報を収集します。

そして最後に抽象化された概念の相互の関係を明らかにします。

最初に収集するデータを研究計画でしっかり決める他の研究法とは異なり、質的分析では、あいまいなところからスタートし、だんだん知りたいことの実態がつかめてきたら、その実態をさらに明確にするための情報収集を追加で行うのです。

まるで、刑事による事件の捜査に似ていますね。

次回はその具体的な方法について解説します。

「よく分からないけれど、どうなっているのか調べたい」というのが最初の動機です。

第5回「研究計画作成①」で示した「探索的研究」というのがまさにこうした動機にもとづく研究なのです。

質的分析では、上の図に示したとおり、最初は調べたい内容にあたると考えられるものをできるだけ収集します。

次に、意味の似ているもののまとまりをつくり、そのまとまりをさらにまとめて抽象化していきます。

そのプロセスで、情報収集が足りないと感じれば、また追加の情報を収集します。

そして最後に抽象化された概念の相互の関係を明らかにします。

最初に収集するデータを研究計画でしっかり決める他の研究法とは異なり、質的分析では、あいまいなところからスタートし、だんだん知りたいことの実態がつかめてきたら、その実態をさらに明確にするための情報収集を追加で行うのです。

まるで、刑事による事件の捜査に似ていますね。

次回はその具体的な方法について解説します。

◆看護研究の進め方◆

これであなたも即戦力!現場で役立つお役立ちコラム!

ケースレポートの書き方一覧

第1回「ケースレポートの意義を確認しよう」

第2回「事例を決め、展開を考える」

第3回「事例を看護診断にあてはめる」

第4回「自分の力だけで考察を書いてみる」

第5回「考察に文献的な肉付けをする」

第6回「『はじめに』を書いて、仕上げる」

第2回「事例を決め、展開を考える」

第3回「事例を看護診断にあてはめる」

第4回「自分の力だけで考察を書いてみる」

第5回「考察に文献的な肉付けをする」

第6回「『はじめに』を書いて、仕上げる」

この記事の監修者

廣町佐智子 先生

- 日本看護研究支援センター 所長

\ シェア /